作者简介: 保罗·史蒂文斯教授是查塔姆大厦能源问题的高级研究员,英国邓迪大学(Dundee University)的名誉教授,斯坦福大学的顾问教授。他曾在剑桥大学和伦敦亚非学院学习,继而成为一名经济学家和中东问题专家。他曾在黎巴嫩的贝鲁特美国大学(American University of Beirut)任教(1973-1979),其间间断性地担任了两年的石油顾问;在英国萨利大学(University of Surrey)担任经济学讲师和高级讲师(1979-1993);以及在邓迪大学能源油气及矿业法律和政策研究中心(Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy)担任石油政策与经济学教授(Professor of Petroleum Policy and Economics)(1993-2008)——由英国石油公司(BP.)的史蒂文斯教授建立的一项重要职位,已经在能源经济学(energy economics)、国际石油工业(international petroleum industry)、经济发展问题以及海湾地区的政治经济学(political economy of the Gulf)领域发表了广泛的作品。他同时还担任许多公司与政府的顾问。

致谢 感谢约翰·米切尔(John Mitchell)、恩诺·哈克斯(Enno Harks)、吉姆·詹森(Jim Jensen)、丹尼尔·利特温(Daniel Litvin)和詹姆斯·尼克塞(James Nixey)为本文早期的草稿所提出的意见,而本文出现的所有错误都归咎于作者本人。同样感谢查塔姆大厦的玛格丽特·梅(Margaret May)为本文所做的编辑工作。

保罗·史蒂文斯 2009年3月

高参摘要(Executive Summary) 最近发生的一些事件——2009年初俄罗斯与乌克兰之间发生的事件,以及2008年俄罗斯与格鲁吉亚之间发生的事件——使过境管道(transit pipelines)的问题重新成为媒体关注的焦点。阅读有关油气过境管道的历史,所有资料都表明了一种的趋势,即过境管道会引起冲突和分歧,往往导致过境运输的中止,而这种中止有时是短期的,有时则会持续更长时间。我们很容易把这种现象归咎于邻国之间恶劣的政治关系。这当然是故事的一部分,但同样重要的还有“过境条款”(transit terms)——关税与承购(offtake)条款——的性质,凭借这些条款,过境国为允许运输过境而获得报酬。简单来说,过境管道的难题具有明显的经济基础。

本报告提出了三个问题:

l 为什么未来油气过境管道对于全球能源市场会变得更为重要? l 为什么这些管道的历史总是充斥着各方之间的冲突? l 怎样才能在未来改善这种情况并使过境管道不再招致这么多麻烦?

第一章 将过境管道定义为为了使石油或天然气抵达市场而跨越了另一“主权”领土的运输管线。这些运输管线具有若干相关的共同特征,即它们往往会引发冲突。冲突涉及各方,每方都具有不同的利益和动机。因为有着共享的利益,并且事实上存在着鼓励一方或另一方去寻求更大利益份额的机制,这招致了各方之间的分歧。虽然这可能适用于任何商业交易,但对于过境管道而言,关键的不同点在于,并没有一个全局性的司法管辖机构(overarching jurisdiction)。由于那些靠近市场的油气储量即将耗尽,而对于世界主要能源构成中的天然气的需求又日益增长,未来将需要更多的过境管道。近年来,由于苏联和前南斯拉夫双双垮台,出现了明显的法定司法管辖机构分裂的现象。许多正在讨论的新的过境管道项目本质上是各方博弈策略的结果,并且将无法得到实现。

第二章 首先对众多过境管道的历史做了一个简要的介绍,那些过境管道曾与非常负面的经历相联系。过去,那些管道主要在中东经营;最近,人们的注意力都被集中到了那些位于前苏联的管道上。随后本章介绍了一些管道,它们既可以被看作是成功的故事,又可以被看作过于新近而尚没有一个确定的结局。这段历史有助于确定是哪些特征区分了“好的”和“不好”的过境国。这些特征包括:

l 外国直接投资对于过境国发展战略的重要性; l 过境费(transit fee)对于一国宏观经济的重要性; l 对于运输管线承购的依赖性; l 替代线路的可得性; l 过境国是否本身也是一个油气出口国。

第三章 从政治方面寻求对不好表现的解释,但主要的讨论还是集中于引发冲突背后的经济原因。政治纠纷的一个明显根源是邻国之间恶劣关系的历史。至于经济,关键的解释是没有可以确定“过境条款”的合理、客观的基础。过境费存在的唯一合理理由,是使过境国能够分享项目的利益。这一分享份额将反映出各方对于协商的相对议价能力(relative bargaining power)。随着时间的推移,情况会发生变化,因而总是有改变过境条款的压力存在。这一趋势由于“议价实力衰减”(obsolescing bargain)、管道成本的结构以及油气价格日益增长的波动性的存在而受到极大鼓励。

第四章 探讨有助于减少冲突和供应中断的可能的解决办法。这些办法包括:

l 军事解决办法; l 鼓励过境国融入全球经济,使其依赖于外国直接投资(foreign direct investment); l 使过境国依靠自己从管道承购的油气供给,虽然这可能是一把双刃剑; l 不仅从地理路线的角度,而且(对于天然气而言)从实际运输手段——如利用液化天然气(liquefied natural gas, LNG)——的角度来考虑对过境国的替代; l 鼓励多边司法管辖的解决办法,如能源宪章条约(Energy Charter Treaty); l 在过境国与生产/消费国之间发展彼此的相互依赖。

最后,报告探讨了一种新的解决方案:将“过境条款”建立在一种累进的财政安排的基础之上,这种累进的财政安排与那种支配上游(upstream)石油协议的制度相似。 本报告的结论是,对于油气过境管道将会有越来越多的需求和依赖,但由于存在政治纠纷,以及同样重要的,在过境条款上的商业纠纷,这些管道本身就不稳定的。那些商业纠纷之所以产生,是因为没有客观的、合理的或公平的建立过境条款的方式。 对于这个难题有很多明显的解决办法,在经过仔细研究之后,至少在当前的情况下,它们最多是无效的。更一般地,历史表明,过境管道要想有好的经历,需要满足一定的最佳实践条件(best- practice conditions)。这些条件包括:

l 对于规则的明确界定和接受。 l 对项目的驱动是商业考虑。 l 有可信的威胁来遏制“议价实力衰减”。 l 有创造利益平衡的机制。

然而,将这样一份“愿望清单”转化为实践议程十分困难。 在短期内唯一可行的、现实的解决办法将“累进的”过境条款引入现有的和新的协议之中。然而,最终只要经济上切实可行,消费者和生产者都必须尽可能地多样化。

一、 引言 最近发生的一些事件——2009年初俄罗斯与乌克兰之间发生的事件,以及2008年俄罗斯与格鲁吉亚之间发生的事件——使过境管道的问题重新成为媒体关注的焦点。阅读有关油气过境管道的历史,所有资料都表明了一种的趋势,即过境管道会引起冲突和分歧,往往导致过境运输的中止,而这种中止有时是短期的,有时则会持续更长时间(Stevens, 1998; Stevens, 2000; Omonbude 2007a; ESMAP, 2003)。我们很容易把这种现象归咎于邻国之间恶劣的政治关系。这当然是故事的一部分,但同样重要的还有“过境条款”[1] ——关税与承购条款——的性质,凭借这些条款,过境国为允许运输过境而获得报酬。简单来说,过境管道方面的难题具有明显的经济基础。 本报告提出了三个问题:

l 为什么未来石油和天然气过境管道对于全球能源市场会变得更为重要? l 为什么这些管道的历史总是充斥着各方之间的冲突? l 怎样才能在未来改善这种情况并使过境管道不再招致这么多麻烦?

本章的剩余部分对过境管道进行定义,解释为什么它们在世界能源市场中将变得更为重要的,并概述一些目前正在讨论的未来的项目。第二章探讨这些管道的历史,同时考虑到其中的失败和成功,并试图找出是哪些特征区分了“好的”或“不好的”过境国。第三章从政治方面寻求对不好表现的解释,但主要的讨论还是集中于引发冲突背后的经济原因。第四章探讨有助于减少冲突和供应中断的可能的解决办法。第五章提出概括和结论。

定义过境管道 过境管道被定义为一种石油和天然气管道,为了使其运输流量抵达市场而跨越了另一“主权”领土。“主权”被定义为拥有单方面废除协议的(国家的或地区的)能力。因此,任何过境管道的兴建都需要管道所有者/经营者与主权实体的政府之间达成协议,而这种协议可能是国家性的或地区性的。通常情况下,任何过境管道协议都至少涉及三方,各方都位于不同的“主权”实体之中。他们是石油和天然气的生产者、石油和天然气的消费者和第三方——过境国。过境管道经过了过境国的领土——尽管在很多情况下过境国不止一个。[2]除其他因素之外,协议决定了“过境条款”。这些都是向过境国政府支付的款项明细,以使过境国政府能够允许管道营运。通常它们包括过境费,但协议还可以设置有关条款,使过境国能够从管道中承购一部分。 一个政府与另一个政府之间做出的这样一种协议通常被视为“条约”(treaty),并且其本身受到国际法(虽然这类法律如何被诠释和执行仍是一个饱受争议的问题且具有一定的不确定性)[3] 的规制。或者,与一个位于过境国政府领土之外的商业实体做出的协议,即商业协议,更有可能受到某种形式的仲裁条款的规制,一旦发生纠纷,第三方可以凭借这一仲裁条款扮演仲裁人的角色。[4] 但是——这是中心点——对于任何过境管道协议而言,并没有全局性的司法管辖机构来对其进行管理,因此也就没有明显的机制使其得以执行。因此,最终一个“主权”政府可以完全忽视那些毕竟只是一纸空文的协议,[5] 尽管这种单方面的行动并非没有后果(参见下文)。 过境管道具有若干相关的共同特征。各方涉及其中,每方都有不同的利益和动机。此外,这些不同的利益和动机所创建的背景招致了各方之间的分歧,因为项目的利益是共享的,并且存在着鼓励一方或另一方去寻求更大利益份额的机制。过境管道也与国家的或双边的管道有相似之处,即管道一旦建成,它们就创造了某种垄断,因为它们可以在沉没成本(sunk-cost)的基础上运营;但是,如果他们没有被建成,生产者和消费者都可能会错过一次宝贵的贸易机会。 这些特征导致冲突或潜在的冲突。当然,这些特征在任何最终签署合同的商业交易中是十分常见的。然而,对于过境管道而言,关键的区别在于,正如前面已经概述过的,鉴于政府的“主权”性质,并没有能够有效执行的全局性司法管辖机构。简单地说,油气过境管道本身就是不稳定的,因为至少到目前为止,并没有明显的机制去控制或限制那种不稳定性。这点很重要,因为我们将会需要更多这样的运输线。

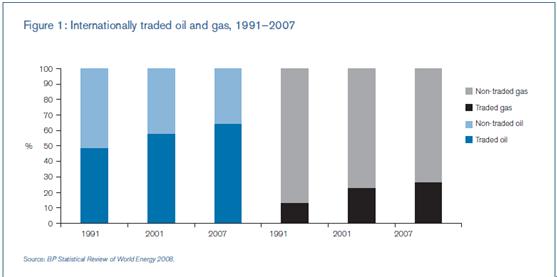

为何过境管道重要,并且还会变得更为重要 本节提出这样一个观点,即如果对未来需求的预期得以实现,那么未来全球油气市场将需要更多的过境管道。虽然在当前经济不景气的背景下,能源需求的增长已经放慢,但从中、长期看来,毫无疑问我们将会需要更多的能源。[6] 在过去的50年里,油气贸易大幅增长。图1显示了最近这类贸易在所有贸易及非贸易油气中所占比例的增长,其中,“贸易”指的是跨境贸易。

图1:国际油气贸易,1991-2007

图片来源:《英国石油公司2008年世界能源统计年鉴》 (右侧图示自上而下依次为:非贸易天然气、贸易天然气、非贸易石油、贸易石油。)

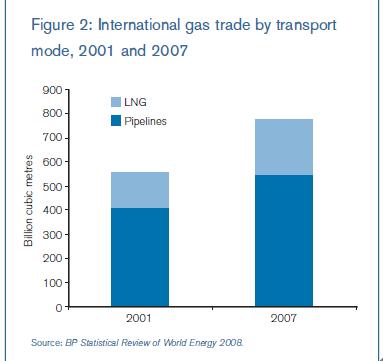

图2:国际天然气贸易传输模式

图片来源:《英国石油公司2008年世界能源统计年鉴》 (图示自上而下依次为:液化天然气、管道。纵轴单位为:10亿立方米) 有多少石油贸易是通过过境管道实现的,这点并不确定。大多数石油是靠公海上的大型油轮运输,但也可以通过铁路和由汽车运输,因此收集有关石油运输方法的精确数据就变得十分困难。不过,对于天然气而言,重要的运输只有两种方式可供选择:[7]管道和液化天然气(LNG)。因此,与石油相比,有关天然气运输方式的数据就更容易获取。图2表明了近年的趋势;可以看出,虽然液化天然气运输正在迅速地增长,但大部分天然气都还是通过管道来运输的。 有几个因素可以解释为什么最近几年对增长的跨境油气贸易而言,过境管道变得更为重要了,以及为什么这种趋势还将继续下去。 靠近传统市场的能源储备正在枯竭。随着石油和天然气消费量的继续增长,尤其是在新兴的市场经济体中,人们将需要更新、距离更远的油气资源。在这些资源中,有很多是需要管道运输的,仅仅因为他们位于内陆。 一个很好的例子与前苏联中亚各共和国潜在的碳氢化合物资源有关。毫无疑问,这些资源的规模很大,虽然有多大仍值得商榷。英国石油公司的《2008年世界能源统计年鉴》(BP Statistical Review of World Energy 2008)估计,2007年底里海盆地(不包括俄罗斯和伊朗)已探明的石油储量为480亿桶。全面地来看,美国已探明的石油储量为294亿桶,而在欧洲和欧亚大陆,不包括俄罗斯和其他的里海生产者,已探明的石油储量为163亿桶。至于里海(不包括俄罗斯和伊朗)已探明的天然气储量,则被估计为7.59万亿立方米,而在美国,已探明的天然气储量为5.98万亿立方米,在欧洲和欧亚大陆,除俄罗斯和其他的里海生产者之外,天然气储量为7.17万亿立方米。 美国能源部2008年的国际能源展望报告(US Department of Energy’s International Energy Outlook for 2008, DOE, 2008)中指出,里海盆地地区在欧洲和欧亚大陆非经合组织成员国预计的原油产量中占了相当大的比例。因此 总体而言,里海盆地的原油产量预计平均每年增长3.6%,其结果就是在2005至2030年期间,每天增加3百万桶原油。在预计的每天的增加量中,仅哈萨克斯坦就占了230万桶,而这主要是因为其卡沙甘(Kashagan)油田的发展以及田吉兹(Tengiz)地区天然气回注现象的扩大,也是因为其在里海领土的未开发地区预计将在2030年之前得到开发。其他的里海原油生产国——阿塞拜疆和土库曼斯坦——预计也将增加他们的原油产量...。 (p. 29)。 里海的法律地位——无论它是“海”还是“内陆湖泊”——一直是很多辩论的主题(Vinogradov & Wouters, 1996; Vinogradov, 1998)。重要的意义在于,如果它是一个“海”,那么其沿岸各国就拥有它们自己特定的离岸领土,在离岸领土上它们可以为所欲为。如果它是一个“湖”,那么所有沿岸国在任何一个国家采取行动之前都必须达成协议——例如,通过分配勘探面积。撇开这一辩论,很显然,从地理位置上说,里海是一个湖,因为人们无法进入公海。石油或天然气的出口无论量为多少,都将需要过境管道。[8] 日益扩大的天然气市场。过去,很多天然气市场都受到了管制和体制因素的制约。因此,如果将前苏联从数据中排除,自1965年以来,天然气在商业主要能源中所占的份额变化相对较小。在1969年与1991年之间,天然气在主要能源中所占的份额在大约20%这点上保持持平(BP,2008)。 近年来,这些制约已经减弱。在许多地区,一种潜在的“向天然气的冲刺”(dash for gas)正受到一系列因素的加强,这些因素包括:天然气部门的改革、创造气与气之间的竞争格局(gas-to-gas competition)、电力部门的改革,这导致了对联合循环气轮机(combined-cycle gas turbine, CCGT)的产生的强烈需求,以及对由其他碳氢化合物消费而造成的环境破坏问题的担忧。1991年以后,除前苏联之外,天然气的比重开始缓慢上升,但是到2007年为止,仍只达到了21%。然而,国际能源署的《2008年世界能源展望案例参考》(IEA’s World Energy Outlook, 2008 Reference Case)预计,在2006年至2030年之间,欧洲经合组织成员国的天然气需求将增长1500亿立方米,东欧与欧亚大陆将增长1600亿立方米,亚洲将增长3800亿立方米。 另外一点重要的是,东亚的区域内天然气贸易已经到达了区域天然气出口能力的极限,因此亚洲未来的天然气增长必须来源于中东(或俄罗斯)。盈亏平衡的边界在哪,这是一个很大的未解决的商业问题。这取决于西气东输管道(west-east pipelines),并将受其影响。关于这一点,利益的很大部分都集中在来自波斯湾(Persian Gulf)的天然气上,后者在全球的天然气储备中占41.3%,但在全球的天然气生产中仅占10.2%(BP, 2008)。显然,天然气出口的规模范围很大。过境管道是这些出口所考虑的中心问题,而这不仅仅是因为(我们将在第四章发展这一观点)最近由于成本上升而对于液化天然气项目的可行性的关注不断增长。 司法管辖权的分裂。在过去的20年里,相当多的以前曾统一的国家都已经分裂了,这导致了司法管辖权的分裂。当然,最引人注目的例子就是苏联的崩溃:一个具有共同管辖权、共同的油气管道运营的单一实体实际上变成了15个“主权”国家。同样,南斯拉夫的解体也导致了七个“主权”国家的建立。 这三个因素——越来越遥远的、内陆的油气储备,不断增长的天然气需求和分裂的司法管辖权——增加了过境管道问题在全球油气市场与政治中的重要性。这得到了证据的证实。任何行业新闻随机的观察评论都清楚地表明了,有很多增加这类管道数量的计划。下面的小节,我们将研究一些将正在讨论之中的过境管道。

过境管道未来的计划[9] 表1列出了一些有关油气过境管道的计划,焦点集于在三个主要的原产地——俄罗斯、里海地区以及中东和北非——以及在非洲和拉丁美洲的几个选项。关于这些计划有几个一般性观点值得强调。

表1:计划的油气过境管道

来自里海地区 来自中东和北非 来自俄罗斯 非洲 拉丁美洲 泛欧管道(PEOP) 海豚管道二期 “蓝流” 跨地中海管道 Gasoducto del Sur 纳布科 伊朗—巴基斯坦—印度天然气管道(IPI) “北流” 高尔希 南高加索天然气管线 波斯管道 波罗的海OPAL管道 Medgaz 跨亚得里亚海管道(TAP) 阿拉伯天然气管道 “南流” 跨沙哈拉天然气管道 CPC 阿里什—阿什克伦管道 西非天然气管道 “白流”管线 “绿流”管道 跨里海天然气管道 希腊—意大利天然气管道 波塞冬管道

如表1所表明的,有很多有关建立新管道的计划。有几个因素可以解释这一现象。首先,它是我们早前概括的那些预期的一个反映:未来不仅对于油(并且尤其是)气的需求将会增长,而且这些需求将需要从更远的地方并且从很多实际上处于内陆[10] 的地方(最明显的就是里海地区)获取来源。其次,在铺设、运营和维护深水海底管道的技术方面已经取得了相当大的进步。[11]因此,许多以前由于水深而被视为不可能的路线如今已经可行。但是,这种管道并非没有遭受批评。许多人认为就潜在的环境灾难(尽管必须指出的是,这些反对的声音在真正关心环境的同时,通常都与试图阻止相互竞争路线的发展有很大的关系)而言,这些管道具有高风险性。[12] 许多拟议的项目实际上是一系列的合资经营,包括私营公司、政府和国有企业的混合。纳布科(Nabucco)项目始于2002年2月,它建立在奥利地的OMV与土耳其的Botas二者的讨论的基础之上,并受到了欧洲委员会(European Commission)的积极支持,欧洲委员会将这一项目视为减少对俄罗斯天然气的依赖的手段。这条运输线将与“大不里士-埃尔祖鲁姆”(Tabriz-Erzurum)线和南高加索(South Caucasus)管道相连接,从而把它与拟议的跨里海天然气管道(Trans-Caspian Gas Pipelines)连接起来。这条3300公里的管道将从土耳其的埃尔祖鲁姆一直延伸到奥地利。已经有人就进一步与波兰连接进行了讨论。最终总的运输能力预计为310亿立方米/年。同样,“希腊-意大利”(Greece–Italy)管道建立于2006年,它是一个意大利与希腊的政府间合作项目,并受到了土耳其的支持,它将里海的天然气(80-100亿立方米/年)经土耳其输送到希腊和意大利。这种合资经营的做法部分地反映了一种愿望,即将这种项目内在的风险分散开来,并且还为其提供某种程度的政治保护。它也反映了由前苏联崩溃和南斯拉夫解体而导致的欧洲市场的分裂。 很多拟议的管道实际上都比各种博弈策略的原理稍好一点。[13]这解释了路线过多的现象,而这些路线中很多显然是相互竞争的。例如,2007年6月启动的“南流”天然气管道项目(the South Stream project),就是意大利埃尼集团(ENI)(即意大利国家碳化氢公司,1953年2月10日由国家控制的石油、天然气、石油化工企业合并而成——译者注)与俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)(是俄罗斯最大的公司,也是全世界最大的天然气开采企业。为中欧、东欧和独联体各国提供所需的几乎全部天然气——译者注)之间的一个联合项目,将俄罗斯的天然气从黑海经保加利亚和塞尔维亚运输到意大利和奥地利。在保加利亚的瓦尔纳(Varna),西南路线将穿越希腊和爱奥尼亚海(Ionian Sea)到达意大利南部。西北的管道将穿过塞尔维亚和匈牙利而进入奥地利,或者可能穿过斯洛文尼亚到达意大利北部,从而还可以为波斯尼亚(Bosnia)和黑塞哥维那(Herzegovina)供应能源。这一系统的黑海部分将承担310亿立方米/ 年的运输能力。在这一阶段,可行性研究仍在进行当中,但交割预计将在2013年开始,而整个项目将耗资200亿美元。有评论家暗示该项目仅仅是俄罗斯的一种政治行动,是为了封锁纳布科并扩大俄罗斯在该地区的影响力。那些大量的路线也解释了为什么有些项目忽视了管道的经济学基础,即在认真考虑该项目之前,需要有一个适当的(石油和天然气)流量的临界量。有一些项目,最明显是就是纳布科项目,是真正在寻找能源供应的项目。 从博弈策略的角度而言,显然(并且完全可以理解)俄罗斯希望维持俄罗斯天然气工业公司为欧洲供应天然气的主导地位。[14] 而对于土耳其,在较小程度上,情况似乎也是如此。例如,始于1997年的“蓝溪”管道(Blue Stream pipeline)项目——以160亿立方米/年的流量将俄罗斯的天然气经由黑海输送到土耳其。其线路长1213公里。天然气运输从2003年开始,但价格之争却意味着它直到2005年才真正开始流动。它的建立十分明确,就是为了绕开过境国,同时也为了打击向土耳其提供供应,继而进入欧洲的里海的竞争对手。2005年,围绕建设第二条线路以供应保加利亚、塞尔维亚、克罗地亚和匈牙利西部,再加上扩大现有的路线这一问题,开始展开了有关会谈。然而,这第二条线路实际上已经被“南流”线路所取代了。 要维持俄罗斯的主导地位,就需要通过增加股权和提议建设新线路来控制现有的线路。在某种程度上,这些措施是为了避免过境难题——这显然是“北流”(North Stream)项目所面临的情况。这个项目开始于1997年,其意图是建立一条从俄罗斯跨过波罗的海到达德国北部的天然气管道,提供另一条俄罗斯与德国之间的天然气出口路线,从而避免陆上天然气管道所潜在的问题。俄罗斯天然气工业公司与芬兰富腾公司(Fortum)(原耐斯特石油公司(NESTE))之间建立起一个合资公司,即北跨气体公司(NorthTransgas Oy),以对管道进行建设和经营。2001年,俄罗斯天然气工业公司,芬兰富腾公司、德国鲁尔天然气公司(Ruhrags)与德国温特沙尔公司(Wintershall)成立了一个联合可行性研究项目。 2005年5月,芬兰富腾公司将其在北跨气体公司50%的股份出售给俄罗斯天然气工业公司,使其成为唯一的所有者。2006年,项目改名为“北溪”(Nordstream)。但是,在某些情况下,拟议的替代线路对竞争路线的可行性提出了质疑。例如,显然“南溪”将与纳布科相竞争,而波斯湾管道[15] 将与同时与二者相竞争。里海地区的其它天然气生产商希望不必经过俄罗斯就能进入欧洲市场。最后,欧盟(以欧洲委员会的形式)正在寻求除俄罗斯之外,其天然气进口来源能够多元化。这意味着,在这些计划的天然气管道中,有很多都不太可能实现——当前欧洲经济的状态大大加强了这一结论。别的暂且不谈,当前全球经济衰退/萧条还在继续,欧洲天然气需求的增长可能会严重放缓。 波斯湾真正具有极大潜力的天然气生产国——伊朗和卡塔尔,它们拥有全球已探明天然气储量中的约30%(英国石油公司,2008)——还只是处在新计划的边缘。2005年,卡塔尔宣布对新的天然气出口项目进行为期5年的暂缓履行。有一种观点认为,这很可能会延续到2012年。伊朗和美国之间持续的恶劣关系意味着有许多拟议从伊朗出发的出口路线都面临严重的障碍,因为美国既向市场施压,又向过境国施压,使得没人接受伊朗的天然气。[16]这在有关纳布科管道项目的问题上显得尤为重要。2008年9月,匈牙利油气公司MOL的首席执行官说,保障伊朗的天然气供应对于纳布科线路310亿立方米/年的发展而言是至关重要的:“如果我们能得到伊朗的天然气,纳布科就将成为现实……空管道是相当昂贵的”(MEES 51: 39, p.15)。与此同时,伊朗还警告OMV油气公司(奥地利)说,纳布科不能永远坐等它决定是否要将伊朗包括在内。有一条伊朗的石油出口管道可能先行,它是一项有关向美国出口天然气以换取电力的建议。[17] 该计划是出口11亿立方米/年的天然气,到2019年上升至23亿立方米/年,以换取33亿千瓦时的电。这项计划是回应俄罗斯对当前价格补贴的削减,也是回应对当前通过“北—南”天然气管道经由南奥赛梯和格鲁吉亚向美国供应天然气的可靠性的担忧。在最近的冲突中,格鲁吉亚削减这一路线30%的流量。 在拉丁美洲,委内瑞拉的资源民族主义(resource nationalism)的兴起以及其他的政治变化,意味着关于过境管道进一步的讨论,特别是关于从委内瑞拉到阿根廷(参见脚注13)大规模的南美输气管道(Gasoducto del Sur)的讨论,已经了无声音。 在现实中,很明显这些项目有很多都不会取得什么成果。这在某种程度上反映了这类管道麻烦重重的历史,下一章我们将对此加以详细论述。

一、 过境管道的简要历史

破坏的故事 本报告所强调的中心问题是,过境管道有着容易遭受破坏并且会产生冲突,导致流量中断,同时对生产国和消费国都造成严重问题的历史。诚然,许多正在经营中的管道都避免了这些问题,但这样的历史还是投下了不相称的长长的阴影(ESMAP, 2003)。

石油过境管道 很多负面的经历都与中东的过境管道有关。[18]第一条过境管道是由伊拉克石油公司(Iraq Petroleum Company, IPC)建立的。它竣工于1934年,从基尔库克(Kirkuk)(伊拉克东北部城市——译者注)出口石油,经由的黎波里(Tripoli)和海法(Haifa)(以色列港口城市——译者注)输送到地中海。1948年以色列建立之后,联系海法的线路被关闭,而通往叙利亚的巴尼亚斯(Banias)的一条支线于1952年建成。1955年,在伊拉克石油公司与伊拉克政府达成协议并保证在其上游经营中利润五五分成后,黎巴嫩政府与叙利亚政府就过境费达成协议。1966年8月,阿拉伯复兴社会党(Ba'ath Party)的一支极端势力控制了叙利亚,引发了关于“过境条款”的重新谈判。这些谈判通常都是十分尖刻的(叙利亚和伊拉克复兴社会党之间自然的憎恶对此并没有任何帮助),并且经常导致抽水泵中止工作。这一过程受到1971年后石油价格上升的影响,更加恶化。而石油价格上升是因为黎巴嫩和叙利亚认为他们过境权的价值已经随着这些价格的上升而增长了。最终,1982年4月伊拉克石油公司的线路因其与伊朗交易,向叙利亚供应原油而被关闭,而伊朗那时正与伊拉克作战。定期会有传言说这条线路将重新开放,尽管事实上该线路在叙利亚的许多基础设施已经被叙利亚拆解并进入叙利亚自身的生产系统了。 这些问题导致的结果是,伊拉克开发了另一条替代的出口路线,它途经土耳其和沙特阿拉伯。第一条线路终点到达土耳其地中海沿岸的杰伊汉(Ceyhan),正式落成于1977年。它的运输能力为每天70万桶(桶/日),1987年上升为150万桶/ 天。这条线路的记录掺杂着围绕“过境条款”的不断的争议,这些争议导致了很多次讨论的终结。[19] 虽然无法提供确凿的证据,但人们越来越怀疑,叙利亚和土耳其实际上轮流要求修改伊拉克在其各自管道上的“过境条款”。 1982年,沙特阿拉伯授权允许兴建一条从伊拉克出发的支线,将其与位于红海的从加瓦尔(Ghawar)到延布(Yanbu)的沙特线路连接起来。1985年4月,有计划宣布要兴建一条经由沙特阿拉伯的独立管道,运输能力为160万桶/日,终点也在延布。这条路线遭遇了其自身的纠纷;沙特阿拉伯屡次限制伊拉克的流量,企图影响全球石油市场。该线路自1990年入侵伊拉克以来一直处于关闭状态。 该区域另一条问题重重的过境管道是跨阿拉伯输油管道(Trans-Arabian Pipeline, TAPLINE),1943年由美国政府首次提议,1950年年底竣工。这条运输能力为32万桶/日(1957年提高到45万桶/日)的线路终点在黎巴嫩的西顿(Sidon),穿越约旦和叙利亚。当时它是世界上最大的私人融资建设项目。[20] 在作为一家私营公司,跨阿拉伯输油管道不仅在与过境国谈判这方面遇到难题,而且还和沙特政府之间产生了麻烦,沙特政府认为这条线路是阿美国家石油公司(Aramco)经营的一部分,并且力图争取利润分配,而不是直接收取过境费。与过境国的“重新谈判”导致线路频繁地被关闭。它同时还遭到了军事行动(尤其是解放巴勒斯坦人民阵线组织的军事行动)和“意外”的破坏。[21] 然而,1973年后油轮运费率的崩溃简单地就摧毁了跨阿拉伯输油管道的经济可行性,因为通过油轮绕非洲将石油从拉斯坦努拉(Ras Tanura)运往别处变得更加便宜。1975年2月这条线路实际上被关闭了,尽管沙特阿拉伯仍继续利用它为约旦扎尔卡炼油厂供应能源。但即便如此,围绕原油价格和欠款问题的争端还是导致线路定期地被关闭。 不仅中东地区有关于石油过境管道的负面的经验历史。德鲁日巴管线也是一个很好的例子。这条4000公里的管道是世界上最长的石油管道。它从鞑靼斯坦共和国(Tartarstan)的阿尔梅季耶夫斯克(Almetyevsk),俄罗斯东南部出发,并且将石油从西西伯利亚、乌拉尔和里海输送到白俄罗斯的莫吉尔(Mozyr),管道在莫吉尔分成南北两个分支。北支穿过波兰到达德国,但同时也接受格但斯克(Gdansk)的出口。南支穿过乌克兰到达斯洛伐克、

天然气过境管道 最近出现了一连串有关由俄罗斯到西欧的天然气过境管道的问题。当20世纪80年代初到达该地区的第一条俄罗斯天然气出口管线正在酝酿之中时,该项目面临着美国强烈的反对:里根政府认为它是苏联对北约(NATO)的欧洲成员国施加政治压力的一种手段。[24] 结果,即使在苏联解体之后,这种担忧看起来都是毫无根据的。然而,在20世纪90年代,围绕天然气过境的条款问题(Stern, 2006),俄罗斯和乌克兰之间开始出现问题。尤其是这些条款与乌克兰对从过境管线中承购开采的天然气的付款(更确切地说是缺乏付款)有关。2004年夏季达成了一份5年协议,这份协议包括中亚对乌克兰的天然气供应、未来承购开采的价格以及对过去天然气未付账单债务的解决办法。 2005年,橙色革命之后,很明显乌克兰与俄罗斯之间的政治关系正在恶化。然而,这还演变成围绕经由乌克兰的出口天然气的争端不断升级——争端既涉及过境费,又涉及关于乌克兰从管线开采承购的条款。实际上新的乌克兰政府废除了2004年的协议,而这份协议正是解决悬而未决的问题的基础。争端因土库曼斯坦要求提高它对乌克兰供应天然气的价格而进一步加剧了。那些价格仍远低于西欧天然气市场普遍的价格,而后者在任何情况下都在迅速地上涨。2006年1月1日,事情发展到了顶点,俄罗斯天然气工业公司切断对乌克兰的供应,而乌克兰作出的回应是将平常运往西欧的天然气供给改道。供应切断只持续了4天,之后俄罗斯天然气工业公司开始生产更多的天然气,但显然,俄罗斯作为一个天然气供应国,对其声誉的损害已经造成了,并且天然气供应安全问题在欧盟的议事日程中迅速地上移。人们普遍认为,切断供应完全是俄罗斯的政治目标所驱动的,而这增加了对安全的担忧。[25] 直到2008年底,围绕“过境条款”的谈判陷入泥潭停滞不前,情况一直都得过且过。2009年1月,由于未能达成协议,俄罗斯天然气工业公司再次切断了对乌克兰的天然气供应。然而,这一次对欧洲的能源供应受到了严重的影响。很多国家被迫采取定量供应的措施,甚至同时切断对所有消费者的供应。欧洲委员会主席巴罗佐(José Manuel Barroso)说,“欧洲的天然气消费者在俄罗斯与乌克兰的这场争端中被挟为人质,这点让人完全无法接受”。[26] 随后欧盟还间接地参与的谈判表明,将政治从经济上松绑开来是多么的困难。[27]

成功的故事 除了上一节所介绍的失败清单外,重要的是我们要注意到,有一些过境管道(至少到目前为止)是少有或没有问题的。 能源部门管理援助规划(ESMAP)2003年的报告(附录1:案例研究)列举了三类跨境管道。第一类被称为“长期的成功案例”。这其中包括阿尔及利亚和意大利之间经由突尼斯的跨地中海管道(TransMed pipeline),以及与苏伊士运河平行的联系红海和地中海的苏麦德输油管道(SuMed pipeline)。将苏麦德输油管道列入其中引发了重要的语义区别问题。跨境管道不一定等同于过境管道。跨界管道可能只是一条从一国——生产国——为另一国国内消费运输油气的管道。[28]但是,过境管道远不只是将石油通过公海送到消费国,无论是送到其他国家还是送到其他市场。就没有涉及过境的跨境管道而言,是否要支付给政府过境费,这点尚不确定,尽管仍要对管道的关税和成本与收入进行管理。这一重要问题将在下面的内容中展开,因为它在一定程度上有助于解释为什么西欧的过境管道自二战以来一直没有遇到问题。(参见表1)。 清单上第三个“成功”的案例“前苏联的跨境管道”。正如上一节所表明的,这一类的管线现在可能被视为“失败”—— 虽然将它们归类为“长期的失败”还为时过早,这与伊拉克管线和跨阿拉伯输油管线不同,后两者已经在能源部门管理援助规划报告中被列这类案例了。 最后一类是“最近的管道项目”。在这类中的七个项目是巴库早期石油项目(Baku Early-Oil Project),其中包括从巴库(Baku)到苏普萨(Supsa)的西线出口管道,以及从巴库到黑海新罗西斯克(Novorossiysk)的北线出口管线;从阿尔及利亚经由摩洛哥到西班牙的“马格里布—欧洲”天然气管线(Maghreb–Europe Gas Line);里海管道集团公司(Caspian Pipeline Consortium);加拿大与美国之间的快运管道(Express Pipeline);“玻利维亚—巴西”天然气管道;波罗的海管道系统;以及GasAndes管道。然而,最后的四个本身并不是过境管道。在2002至2003年能源部门管理援助规划报告的准备期间,我们认为确定这7个项目是否已经成功仍为时过早。 另外两个石油过境管道自能源部门管理援助规划报告准备编写以来就已经在营运了:“巴库—第比利斯—杰伊汉”管线(Baku–Tblisi–Ceyhan line, BTC)与“乍得—喀麦隆”输油管道(Chad–Cameroon pipeline)。这两个案例都遇到了问题。2008年7月,BTC管线在其土耳其部分爆炸[29]后被关闭,并且接着又被卷入了随后俄罗斯和格鲁吉亚之间的军事行动中,虽然这只是导致了它继续被关闭,以作为预防措施。在“乍得—喀麦隆”管线的案例中,问题较少是关于过境的,而较多是关于世界银行与乍得政府之间围绕石油收入正在如何被使用的问题的争端(参见第四章)。 如上所述,许多其他的过境管道正处在各细节层次的讨论之中,而至今尚没有一个是正在经营的。 从这段历史中,人们可以推断一个计划的过境管道是否更容易面临问题。

何为“好的”和“不好的”过境国? 通过探讨具体过境管道的历史,我们可能会鉴别出一个过境国的一些特征,这些特征导致了它成为“好的”或“不好的”过境国(Stevens, 2000)。然而,必须强调的是,这不会是一个简单的单选算术练习。“好的”和“不好的”特征不能被假定具有平等的重量:一个“好的”特征并非一定能抵消一个“不好的”特征。在每一个案例中都必须对它们的相对重要性进行衡量。此外,特征会随着时间的推移而变化。不过,这种方法至少为进一步的讨论提供了一个透明的基础。在这种背景下,“好”可能被定义为趋向于产生一种情况,即所有条件是可以预见并被所有人接受的,如果结果是最经济的运输方法和路线被选中,那么管线就被建成并且成功地、干扰最小地经营着。“不好”可能被定义为倾向于产生一种情况,在这种情况下,管线得不到建立,或者被建立起来而随后遭遇问题。

安全的作用。人们普遍假定,管道是非常脆弱的能源基础设施的一部分。它们跨越很长的距离,因而无法每英里都一直受到保卫。它们还运载着易燃物质,这些物质很容易燃烧和爆炸。然而证据表明,如果当局权威能到达管线被损坏的部分,那么这些管线可以很容易并且很迅速地被修复(ESMAP, 2003)。油轮并不是直接从管道加载石油,最多只有天然气消费者是直接从高压管道中得到供应的。在这两者之间是能源储备。[30] 所以,除非管道故障几天以上,否则出口能力不会受到影响。一个很好的例子就是哥伦比亚FARQ游击队活动。最初他们不断炸毁原油出口管道。但是,因为这对装载或出口能力几乎没有什么影响,但对邻里造成的直接损害又严重惹怒了当地的农民,所以他们放弃了这种做法。相反,游击队员开始习惯于简单地去管线要地现一下身——也就是表明:“只要我们想,我们就能炸毁管线。” 我们很容易假定,好的过境国拥有内部安全和稳定的政府,而一个不好的过境国则会有固有的国内冲突和不稳定的政府。但是,经验表明,情况并非都是如此。除了哥伦比亚,阿尔及利亚也是一个“好的”过境国,尽管它经历了15年的内战,而战争中有超过10万人被杀害。 外国直接投资对过境国政府发展战略的重要性。如前面已定义的,“主权”使国家能够单方面废除协议,或者至少要求重新谈判。然而,这种行为对于过境国而言不是没有成本的。单方面改变管道协议以获取提高的“过境条款”,这意味着过境国经济的其他部门中,潜在的投资者将变得谨慎。对外国直接投资(foreign direct investment, FDI)不感兴趣或者无法吸引外国直接投资的过境国,他们将较少地受到任何对其投资声誉的影响的制约。总而言之,极力鼓励外国直接投资并且相信能吸引到资本输入的政府,他们将不愿意自己在跨境管道问题上“不好”行为威胁到对其他部门的投资。不过,相对于失掉投资的机会成本,必须要确定“不好”行为会得到什么样的潜在奖励。如果奖励很大,那么失掉外国直接投资的可能性就不会成为不好行为的阻碍。 举两个例子来说明。对突尼斯而言,使外国直接投资最大化始终是其发展战略的中心。因此,在“过境条款”问题上采取单方面行动而获得的微小收益在保障外国直接投资的更大的背景下就会显得没有任何意义。2000年,国际金融公司(International Finance Corporation, IFC)表明,突尼斯吸引了7.52亿美元的外国直接投资净额,这使其成为中东和北非继埃及之后外国直接投资的第二大受援国。对土耳其而言,20世纪70年代它从伊拉克过境运输的记录非常差,土耳其的经济就是这样,事实上几乎没人有兴趣为其提供外国直接投资。不好行为没有或很少会受到惩罚。然而,自80年代以来,土耳其开始不遗余力地吸引外国直接投资,因此其与BTC管线有关的行为(到目前为止)都堪称模范。[31] 例如,根据土耳其中央银行的报告,[32] 1984年土耳其的外国投资总计只有1.13亿美元。到2007年,外国投资总额已经达到了创纪录的221.89亿美元。 过境国从“过境条款”中获得利益的大小。通过重新谈判过境协议而赢得奖励,关注的是在过境经济体的宏观经济中,尤其是从政府获得收入和外汇的途径的角度来看,奖励的相对重要性。如果过境费在政府的收入与/或国家获取外汇的途径中占了很大的比例,那么就会有更大的压力促使过境国收取更多过境费。如果奖励的重要性有限,那么考虑对其他外国投资可能带来的损害,就不足以去冒风险。例如,20世纪70年代从IPC管线收取的过境费是叙利亚政府收入和外汇的一个重要的组成部分——1975年,叙利亚的“过境条款”为其带来了1.88亿美元(ESMAP, 2003)。同年,据国际货币基金组织(IMF)的统计,叙利亚的贸易赤字为7.55亿美元。 这一主题的另一个不同的说法是,如果一个国家感觉自己从过境运输中获得的比其邻国得到的少,它也更有可能开始施压,要求对过境费进行重新谈判。因此,正如下面将要讨论的,最近的一本有关过境费的出版物(Energy Charter Secretariat, 2007)向人们展示了前苏联过境费的巨大变化。这不可避免地将导致一些国家试图重新谈判条款。事实上,世界银行表示了担忧,在它看来围绕BTC管道问题所谈判的过境费极低,有可能会导致未来在国际金融公司投资的管道上产生冲突。[33] 过境国对从过境管线开采承购的依赖。过境国国内对石油或天然气开采的利用可能会抑制过境国采取侵略行为,因为它害怕失去能源供给——-尽管这假定了压力将会达到很高的程度,能够导致运输流量中止。[34] 石油与天然气之间有一个很重要的不同之处。给定控制石油的相对容易性和国际市场的性质,拒绝供应石油通常可以被替代的方法所抵消。但是,如果失掉了天然气供应,问题就严重多了。由于运输的每单位容量能源含量都非常低,没有巨额的支出就不太可能找到天然气供应的替代方法,而且在短期看来显然是找不到替代方法。同样,一旦重新连接,恢复天然气供应要比恢复石油供应复杂得多。中断后再重新恢复供应之前,在理想的状态下,天然气工程师必须检查每一个燃烧器喷尖是否泄漏以及管路中是否有空气。这两点任缺一点都将可能导致严重的爆炸。对于大型的个体用户而言,如发电站,这是没有问题的,但对于住宅区而言,情况就并非如此了。 因为害怕失去供应,所以就可能减弱要求增加过境费的声音。然而,这可以发挥两方面的作用,因为过境国可以拒绝支付但仍继续开采。不切断消费者更深远的下游(指石油天然气在生产阶段后直至销售点之间的过程——译者注)部分,就不能立即制止供应。正如前面所概述的,我们可以在最近乌克兰与俄罗斯两国间的关系中找到这类行为典型的例子。 对出口国而言替代路线的可得性。寻找替代路线的成本为可以被要求的过境费设置了一个上限。[35] 然而,具有足够能力的替代路线必须是可得的和可靠的,而这对于过境国来说显然是特定的具体路线。例如,在跨沙特阿拉伯输油管道的案例中,明显的替代一直是利用波斯湾的油轮。。在其他情况下,需要利用经过其他国家的管道,尽管这使抵达市场的成本增加了一倍以上。[36] 此外,要使这些替代方法有效,路线就必须是相互竞争而不是相互勾结的。 在这一方面,猜测在没有实际投资的情况下,一种替代路线的威胁是否足以保证过境国做出“好的”行为,这点十分有趣。可竞争市场理论(contestable market theory)提出,进入市场的威胁足以引致竞争行为(Baumol等, 1982)。并不需要实际进入。对过境管道而言这意味着:假定有一条低成本可得的替代路线,利用可能的替代路线的威胁可能足以确保过境国采取“好的”行为。这种观点可能特别与里海出口国的伊朗路线相关,而里海的出口国如果没有遭到美国的反对,可能会通过使相对较小的投资与现有的伊朗网络(Ghorban, 1998)连接,而让这些投资加入进来。然而,并不能保证这一战略总是有效。例如,“北溪”管线绕过乌克兰的威胁目前似乎还没有改变乌克兰的行为。 生产国与过境国之间寻求市场的竞争。最后,如果过境国对消费者来说是一个潜在的竞争的石油或天然气来源,这同样也可能导致“不好”行为。一旦过境管线开始经营并向消费者供应能源,那么一项市场基础设施就显然被发展了起来。如果过境国停止了过境流量,那么它就可以利用那一基础设施的下游来取代最初的供应商,并发展它自己的市场。或者,它也可能欢迎任何过境供应的中断,因为这可能导致其自身出口价格的上涨。经过沙特阿拉伯的伊拉克管线的经历就为这种行为提供了一个例子(ESMAP, 2003)。 然而,虽然这些不同的特征解释了为什么过境国可能“难相处”也可能不“难相处”,但它并没有解释过境管道背后的难题。我们将在第三章探讨这一内容。

表1:为什么西欧没有过境运输难题? 西欧的油气管道地图为我们展现了一个庞大的“过境管道”网络。而这一网络并没有经历过以上所探讨的那些运输过境难题。 一些因素能够为我们提供解释。首先,实际上所有的这些管道最开始都是跨境(cross-border)的而非过境(transit)的管道;因此也就没有过境费,因此也就没有潜在冲突的来源。后来这些管道被扩张,它们还是跨境而非过境管道。随着欧盟的发展,以1957年的罗马条约为开始,有了一种共同的司法管辖机构能够管制纠纷。立法环境发展的一部分,是对非歧视以及第三者使用的观念使用增加,借此管道基本变成了一种商业经营。因此国家的介入(除了影响管制背景)是受到极端限制的。与此同时,尽管管道曾经是、现在也是具有明显的战略和商业重要性,它们也只是更广阔经济体的一个小部分。最终,是有关所有权的问题。如果管道所有者(无论是单一的还是联合公司)是一家私人公司,它在过境国内为其从管线获得的利润交税,这实际上是使过境国“分享”项目利润而无须收取过境关税的一种机制。

[1] 这个术语的内容包括运输管线流量的关税,以及从管线中开采的石油和天然气的价格与容量。 [2] 正如下文将要探讨的,过境国也可能是石油和天然气的承购国。 [3] 这样的条约可能会在树立对管线的责任的同时,建立其某种更高的权威。他们往往也会使管线免于当地法律和管理条例的管制。 [4] 在这一方面,过境管道协议可能与某些生产国政府与国际石油公司之间的上游协议十分相似,根据后者,争端会被提交给某个机构仲裁,如国际商会(International Chamber of Commerce)。 [5] 出于显而易见的原因,这种观点遭到律师的痛恨,但正如我们下面将要探讨的,这并没有改变历史经验。 [6] 例如,参见《2008年世界能源展望》(IEA, 2008) [7] 天然气还可以作为“实体化气体”(embodied gas)而被运输,通过“实体化气体”,天然气被用于能源密集型商品,如金属或石油化工产品的生产,而这些产品随后又被贸易交换。和“线传气”(gas-by-wire)(天然气发电传送)技术一样,“气转液”(gas-to-liquids)技术也提供了另一种贸易选项。——参见第32页下方,获得关于这些替代性选择的更详细的信息。 [8] 多年来里海地区的石油都是通过公路、铁路和驳船出口,但这样十分昂贵而且不适合大容量运输。 [9] 本节的信息来源于不同的贸易刊物。 [10] 当然,俄罗斯以东并不属于内陆。 [11] 例如,对1988年的离岸作业而言,400米是可行作业最深的深度;而到了2008年,可行作业最深可达3000米。 [12] 一个很常听到的关注点与跨里海的管道有关,那里不仅地处一个地震带,而且它还具有一种独特的生态系统,因其中华鲟而著名(并且还与鱼子酱生产联系在一起)。在波罗的海沿岸国家中,也有着对“北流”项目深切的忧虑(参见下文)。 [13] 有一些很显然是带有政治动机的。例如,2006年1月,Gasoducto del Sur项目首先在委内瑞拉、巴西和阿根廷的政府之间达成协议,而这大部分是受委内瑞拉的倡议,后者是为了努力推动查韦斯的玻利瓦尔革命。这一项目涉及一条长8000-9000公里的管道,要从委内瑞拉出口100立方米/日的天然气,送往巴西和阿根廷。项目的成本估计约为150-200亿美元。自2006年3月宣布可行性研究以来,几乎就再没听说过。而考虑到其中涉及的遥远距离,以及明显的可以利用液化天然气作为进口替代方式,这一项目从表面看来几乎不具有经济意义。 [14] 2007年,俄罗斯通过管道向欧盟的天然气消费提供了25%的供应(BP, 2008)。 [15] 这是一条运输能力为100亿立方米/日的天然气管线,从伊朗南帕尔斯经由土耳其、希腊和意大利到达匈牙利,2008年首次宣布建立(Torkan, 2008)。然而,有报道说围绕自2007达成协议几个能源项目,土耳其和伊朗之间产生了问题(MEES 51: 34 (2008), p. 13)。 [16] 例如,就有一条伊朗—巴基斯坦—印度天然气管道(IPI),也被称为和平管道。它将是一条长2775公里的管线,将伊朗的天然气运往巴基斯坦进而印度,还有可能会进一步扩展到中国。该项目1989年首次被讨论。经历了各种协商以及关于这一问题签署的谅解备忘录。2006年,在与一位参与该管道项目的巴基斯坦高级官员的一次私人对话中,该官员将美国施压不允许参与该管线项目的做法表述为“残暴”。 [17] 鉴于将相互依赖作为解决“过境条款”冲突的办法的思想,这一观念十分有趣;下面我们还将继续探讨这一内容。 [18] 接下来是斯蒂文斯对详细历史经历的一段简明透彻的介绍(Stevens, 1998);(Stevens, 2000);以及(ESMAP, 2003)。 [19] 这条管线保持着不值得羡慕的记录,即它是最快被要求重新谈判过境条款的管线。在伊拉克沙漠里的一个关键抽水站的落成仪式上,土耳其代表团将一封信转交给伊拉克代表团,而当时后者正要离开前往巴格达。这条新的管线仅仅被关闭30分钟就再次开放了。重新谈判新的条款花了3个月的时间。 [20] 跨阿拉伯输油管线的合作伙伴与阿拉伯美国石油公司(ARAMCO)的合作伙伴相同,即雪佛龙(Chevron)、埃克森(Exxon)、美孚(Mobil)与德士古(Texaco)。 [21] 有名的是,1970年叙利亚的一名拖拉机司机破坏了Dira'a附近的管线,但叙利亚政府当时正处在过境条款的争议中,它拒绝修复管线。这大大推动了当时利比亚与石油公司围绕标价问题的谈判,因为它推高了地中海的原油价格。1971年,利比亚为叙利亚提供了一大笔援助捐赠。 [22] 作为对俄罗斯税收体系改革的回应,2007年对白俄罗斯的供应也被减少了。俄罗斯税收体系的改革减少了在白俄罗斯提炼俄罗斯原油以向西欧提供商品的收益率。 [23] http://www.robertamsterdam.com/2007/08/friendship_pipeline_creates_mo.htm. [24] 美国还想防止巨额的硬货币收入通过从天然气出口流入前苏联,而实际上美国真的要求挪威生产超额的天然气并将其送往德国。挪威拒绝了美国的要求,在召开议会委员会之后决定,这不是国家最优的消耗途径。 [25] 斯特恩持有不同的观点,他非常有效地论证到,争论本质上是围绕商业条款的,而政治扮演了一个不太重要的角色。 [26] 引自BBC http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/7841870.stm. [27] 在写这份报告的时候——2009年2月——似乎已经达成了协议,但关于已经获得成功结果的相似声明在1月已经做很多次,结果只是被推翻而已。 [28] 在此意义上,因为苏迈德输油管道完全是在埃及的领土之内,它甚至不是一个跨境的管道,但它却被包含进了能源部门援助管理规划报告之中。 [29] 库尔德人组织声称对此事负责,但目前还不清楚这是否只是单纯的意外。 [30] 对此最近一个很重要的例外就是伊拉克,其储存能力在2003年遭到了美国的摧毁。 [31] 自从萨达姆倒台以后,相对而言经由土耳其的出口路线几乎就没有被利用过,因此要评价对BTC的好的行为是否会转变为对伊拉克管线相似的行为,这点就十分困难。 [32] http://evds.tcmb.gov.tr/yeni/cbt-uk.html. [33] 基于个人经历,尽管当时问题的确得到了相当多的关注。 [34] 正如下面我们将解释的,由于管道成本的性质,事实上过境国经常在管道被关闭之前就很难再挤出能源了。 [35] 关于这些替代选项可能是什么,我们将在第四章讨论。. [36] 人们假定最便宜的路线会首先被选中,因此第二条线路就会成本更高一些。同样,管道受制于非常大的规模经济的影响(McLellan, 1992)。建立两条管道去公共运载给定的一个总容量,这会招致比单建一条管道运送同样容量还更高的总成本。 何淑静、张玲、陈子恪、刘秀汀/译

|

输送难题——油气管道与国际冲突(一)

时间:2009-10-15 来源:英国皇家国际事务研究所 作者:保罗史蒂文斯(Paul Stevens) 被查看: 次

顶一下

(7)

87.5%

踩一下

(1)

12.5%